Anatomie der Speiseröhre |

|

Inhaltsübersicht

|

Top |

|

Verlauf der Speiseröhre

|

|

|

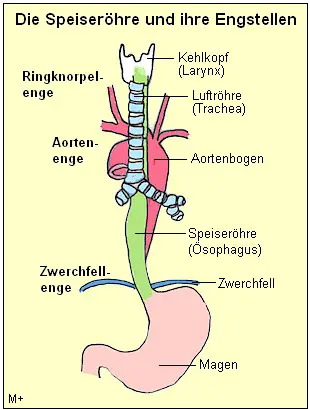

Die Speiseröhre wird im medizinischen Fachjargon Ösophagus genannt und

ist der Transport- und Verbindungsweg zwischen Rachen und Magen. Sie ist ein elastischer,

etwa 25 cm langer, Muskelschlauch mit einer durchschnittlichen Weite von etwa 2 cm. Beim

Schlucken von Speisen oder Flüssigkeiten kann sie sich jedoch auf bis zu 3,5 cm Weite

aufdehnen. In ihr finden keine Verdauungsvorgänge statt, sie dient ausschließlich als

Transportweg. Die Speiseröhre befindet sich zwischen Luftröhre und Wirbelsäule, wobei

sie sich im weiteren Verlauf nach unten, zum Magen hin, von der Wirbelsäule entfernt. Die Weite der Speiseröhre ist nicht über ihre ganze Länge gleich. Auf ihrem Weg zum Magen muss die Speiseröhre drei anatomisch bedingte Engstellen passieren: die erste Enge wird durch den Kehlkopf verursacht. Sie ist von allen die engste Stelle und die am wenigsten erweiterungsfähige. Auf dem weiteren Weg nach unten verengt dann als nächstes die Aorta die Speiseröhre, weshalb diese Stelle auch als Aortenenge bezeichnet wird. Die letzte Enge besteht beim Durchtritt durch das Zwerchfell. An diesen drei Stationen kann sich die Speiseröhre bei Nahrungsaufnahme nicht so weit ausdehnen, wie an ihren anderen Stellen. Sie behält dort ihre Weite von etwa 2 cm konstant bei. Normalerweise bleiben diese Engpässe unbemerkt. Es gibt aber Situationen, in denen sich die Engstellen bemerkbar machen, z. B. wenn jemand zu hastig zu viel Nahrung auf einmal herunterschluckt oder die Nahrung nur ungenügend gekaut wird. Es besteht aber dann trotzdem kein Grund zur Besorgnis, da der Speisebrei nach kurzem Stocken auch schnell wieder weiter Richtung Magen befördert wird. Nur die nächsten Bissen sollten dann wieder etwas kleiner ausfallen.

|

Engstellen werden besonders belastet |

Durch die besonderen Belastungen an diesen natürlichen Engstellen ist

jedoch das Risiko erhöht, hier Entzündungen oder Tumoren zu entwickeln.

|

Top |

|

Wandaufbau der Speiseröhre

|

|

Die Muskelschicht des Speiseröhre ist in einen willkürlichen und unwillkürlichen Bereich unterteilt |

Die Wand der Speiseröhre besteht aus vier unterschiedlichen Schichten:

|

Schließmuskeln verhindern den Rückfluss der Nahrung |

Am oberen und unteren Ende der Speiseröhre befindet sich jeweils ein

Verschlussmechanismus: der obere und untere Ösophagussphinkter. Die Muskulatur dieser

beiden Verschlüsse steht hier unter einem höheren Tonus als die Wandmuskulatur im

übrigen Teil der Speiseröhre. Die verstärkte Spannung der Muskulatur sorgt an diesen

Stellen für den nötigen Verschluss zum Rachen und Magen hin. Im Bereich des unteren

Ösophagussphinkters geht die Speiseröhre in den Magen über. Deshalb wird dieser Bereich

auch oft als Magenmund oder Kardia bezeichnet. "Unterer Ösophagussphinkter",

"Magenmund" und "Kardia" sind synonym verwendete Begriffe. Der

Magenmund liegt etwa 1 bis 4 cm unterhalb des Zwerchfells.

|

Top |

|

Der Vorgang des Schluckens

|

|

Durch eine bewusste Bewegung der Zunge wird der Schluckakt eingeleitet |

Bevor die Nahrung heruntergeschluckt werden kann, muss sie gründlich

gekaut und mit Speichel vermischt werden. Die Zunge formt daraufhin einen Bissen (Bolus),

der durch seine Form leicht die Speiseröhre hinuntergleiten kann. Der Speisebrei ist

jetzt schluckfertig gemacht worden. Durch eine bewusste Bewegung der Zunge wird der

Schluckakt eingeleitet. Der obere Ösophagussphinkter erschlafft beim Schlucken, um der

Speise den Durchtritt zu gewähren. Zu Beginn, in der oralen Phase, ist dieser Vorgang

noch willkürlich steuerbar. Die Nahrung wird bewusst heruntergeschluckt. Sobald sie

jedoch den Zungengrund und damit den Rachen (Pharynx) erreicht, hat der Mensch keine

Gewalt mehr über den Schluckvorgang. Das vegetative Nervensystem übernimmt jetzt alle

weiteren Funktionen. Ab dieser pharyngealen Phase geschieht nun alles nur noch rein

reflektorisch.

|

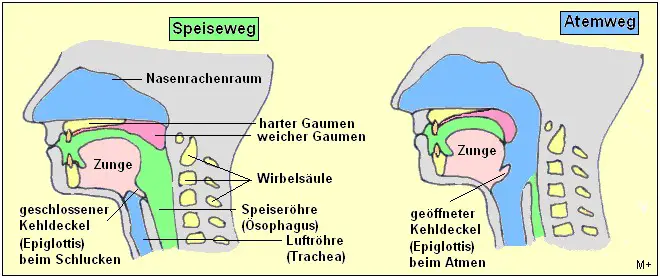

Der Kehldeckel verschließt beim Schlucken die Luftröhre |

Damit es nicht zum Verschlucken kommt und die Nahrung tatsächlich den

richtigen Weg findet, sind Schluckvorgang und Atmung genau aufeinander abgestimmt. So

verschließt der Kehldeckel (Epiglottis) die Luftröhre (Trachea) beim Schlucken, indem er

sich nach unten bewegt und die Luftröhre abdichtet. Auf diese Weise kann nichts an

Speisen oder Flüssigkeiten in die Luftröhre gelangen. Obwohl dieser Mechanismus

reflexartig geschieht, passiert es aber trotzdem manchmal, dass er etwas verspätet

einsetzt, z.B. wenn die Koordination zwischen Schluckvorgang und Atmung durch Sprechen

oder plötzliches Lachen aus dem Takt gerät. Man "verschluckt" sich: Jetzt

können kleine Mengen an Flüssigkeit oder fester Nahrung in den Kehlkopf gelangen. Sofort

führt dieser Kontakt reflexartig zu einem Verschluss der Stimmlippen und unwillkürlich

treten starke Hustenstöße auf. Durch die Kraft des Hustens werden die Fremdkörper aus

dem Kehlkopf heraus befördert und der Atemweg ist wieder frei.

|

Das Gaumensegel versperrt den Weg nach oben |

Auch der obere Bereich, der Nasen- und Rachenraum, wird beim Schlucken

abgedichtet. Dabei hebt sich das Gaumensegel (weicher Gaumen) nach oben an und die

Rachenwand zieht sich zusammen. Auf diese Weise ist auch der Weg nach oben abgedichtet und

es kann keine Speise oder Flüssigkeit ungewollt in den Nasen-Rachenraum gelangen.

|

Top |

||

Transport der Nahrung

|

||

Der Transport der Nahrung ist ein aktiver Prozess |

Auf seinem weiteren Weg Richtung Magen wird der Nahrungsbrei

mit Hilfe der Muskulaturschichten (vlg. Wandaufbau

der Speiseröhre) transportiert. Dies geschieht innerhalb von 6 bis 8 Sekunden durch

wellenförmige Kontraktionen der Muskulatur in Richtung Magen. Diese Art der Fortbewegung

der Speise nennt sich Peristaltik. Dabei kontrahiert die Muskulatur hinter dem Speisebrei

und drückt ihn nach unten. Gleichzeitig erschlafft die davor gelegene Muskulatur

reflektorisch. So geht es abwechseln - kontrahierend und erschlaffend - weiter, bis der

Magen erreicht ist. Der Transport der Nahrung vom Rachen in den Magen ist wegen dieser

Muskelarbeit ein aktiver Prozess. Diese Unterscheidung ist wichtig. Sie könnten sogar auf

dem Kopf stehend essen. Die Nahrung würde nach dem Schlucken dennoch in den Magen

transportiert werden.

|

|

Der Rückfluss wird verhindert |

Kommt der Nahrungsbrei schließlich am unteren

Ösophagussphinkter an, öffnet sich dieser ebenfalls durch Minderung des Tonus: Er

erschlafft und dem Eintritt in den Magen steht nichts mehr im Wege. Ist die Nahrung im

Magen angekommen, erhöht sich die Spannung des Sphinkters sich wieder, so dass der

Mageninhalt nicht zurück in die Speiseröhre gelangen kann. Ein Zurückfließen wird

zusätzlich verhindert, weil an dieser Stelle durch den Zwerchfelldurchtritt die

Speiseröhre verengt ist. Auch kann es aufgrund der Kontraktionen der bis auf 3 cm langen

Verdickung der Ringmuskulatur nur schwer zu einem Rückfluss des Mageninhaltes kommen.Top |

|

Zur Übersicht

|

Zur Übersicht

|

|