|

|

Operationen bei Halswirbelsäulenverletzungen mit Zugang von vorne

|

|

|

|

Lagerung und Fixierung

|

Der Kopf muss sicher gelagert sein

|

Bei Halswirbelsäulenoperationen mit einem Operationszugang von vorne

(ventral)

liegt der Patient auf dem Rücken. Um eine stabile Lage der Halswirbelsäule

während der Operation zu gewährleisten, wird der Kopf in einer gepolsterten

Kopfschale gelagert. Alternativ ist die Fixierung des Kopfes in einem Metallring

(Halo-Ring) oder in einer Metallzange möglich (Crutchfield-Zange oder

Gardner-Wells-Zange). Dazu ist es erforderlich, Befestigungsschrauben im

Schädelknochen zu verankern. Mithilfe von Halo-Ring, Crutchfield-Zange oder

Gardner-Wells-Zange lässt sich auch eine instabile

Halswirbelsäulenverletzung im Zeitraum zwischen der Verletzung und der Operation

in einer stabilen Position zu fixieren.

|

Schulter wird nach unten gezogen

|

Bei Operationen im unteren Abschnitt der Halswirbelsäule können die Schultern

im Weg sein, insbesondere bei erforderlichen Röntgenaufnahmen während des

Eingriffs. Um das zu vermeiden, werden die Schultern bei der Lagerung des

Patienten durch spezielle Zugsysteme nach unten gezogen (beispielsweise durch

Anbringen breiter Pflasterstreifen). |

|

Zugang zur Wirbelsäule

|

Hautschnitt rechts oder links von der Halsmitte

|

Die Operation beginnt mit dem Hautschnitt. Dieser verläuft quer auf der Höhe

der Wirbelsäulenverletzung. Er befindet sich bei rechtshändigen Operateuren an

der rechten Halsseite, bei linkshändigen Chirurgen entsprechend links. Bei

Operationen im unteren Halswirbelsäulenbereich - am Übergang zur

Brustwirbelsäule - liegt der Hautschnitt allerdings so gut wie immer auf der

linken Halsseite, um eine Verletzung des Rekurrens-Nervs zu vermeiden. Dieser

Nerv verläuft auf der linken Körperseite anders, als auf der rechten Seite. Durch den unterschiedlichen Verlauf ergibt sich auf der linken Seite ein

günstigerer Zugangsweg zur Halswirbelsäule. Der Rekurrens-Nerv versorgt einige

Muskeln des Kehlkopfes mit Nervenimpulsen. Seine Beschädigung kann zu

Stimmstörungen und - bei beidseitiger Beschädigung - zu Atemproblemen führen.

|

|

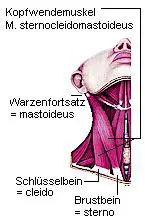

Als nächster Operationsschritt werden das Unterhautfettgewebe und das

sogenannte Platysma durchtrennt. Das Platysma ist ein direkt unter der Haut

liegender, flächiger Muskel, der bei starker Anspannung am Hals sichtbar wird

(Männer spannen ihn mitunter zur Erleichterung der Rasur bewusst an). Daran

anschließend durchtrennt der Chirurg die äußere Halsfaszie. Dabei handelt es

sich um die äußere Sehnenhülle der Halsmuskulatur. Der Schnitt zur

Fasziendurchtrennung folgt dem Verlauf des Halswendemuskels (Musculus

sternocleidomastoideus). Dieser verläuft zwischen dem hinter dem Ohr gelegenen Mastoid und dem Gelenk zwischen Schlüssel- und Brustbein, er spannt sich bei der

Kopfwendung an und wird dann gut sichtbar.

|

Stumpfes Verlagern von Blutgefäßen, Nerven und Muskeln

|

Nach der scharfen Durchtrennung der verschiedenen Gewebeschichten schließt

sich ein Operationsschritt mit sogenannter stumpfer Präparation an. Darunter

versteht man das Vordringen zum Operationsgebiet ohne Verwendung scharfer

Instrumente (beispielsweise mit stumpfen Instrumenten oder aber auch mit den

Fingern). Innerhalb der mittleren Halsfaszie (mittlere Sehnenhülle der

Halsmuskulatur) werden auf diese Weise die dort gelegenen Blutgefäße und Nerven

aufgesucht, die in einem Bündel zusammengelagert sind. Als Nächstes lockert der

Operateur das Blutgefäß-Nerven-Bündel innerhalb des umliegenden Gewebes. Dann

wird das Blutgefäß-Nerven-Bündel zusammen mit dem Kopfwendemuskel zur Seite

verlagert, um Verletzungen dieser Strukturen während der eigentlichen Operation

zu vermeiden. Aus dem gleichen Grund wird die mittig gelegene Schilddrüse auf

die Seite verlagert.

|

Verwendung chirurgischer Haken

|

Eine Verlagerung anatomischer Strukturen wird meistens so durchgeführt, dass ein

Operationsassistent diese vorsichtig unter einen chirurgischen Haken nimmt und

aus dem Operationsgebiet heraus hält (ein chirurgischer Haken ist nicht spitz,

sondern er entspricht eher einer abgerundeten und in rechtem Winkel gebogenen

Metallplatte). Auf diese Weise hat der Chirurg freie Sicht auf das

Operationsgebiet, und verletzungsgefährdete anatomische Strukturen werden

geschont.

|

Vordringen bis zum vorderen Längsband der HWS

|

Im nächsten Operationsschritt wird nun auch die mittlere Halsfaszie

durchtrennt. Mit dem nun folgenden stumpfen Vorgehen erreicht der Operateur

schließlich die Halswirbelsäule, und zwar zunächst das vordere Längsband. Das

vordere Längsband ist eine kräftige Bandstruktur aus Bindegewebe, die entlang

der gesamten Vorderseite der Wirbelsäule verläuft. Es stabilisiert die

Wirbelsäule und grenzt sie gegenüber den Halsweichteilen sowie dem Brust-,

Bauch- und Beckenraum ab (vgl.:

Aufbau der Wirbelsäule). Mitunter ist es erforderlich, die untere

Schilddrüsenschlagader (Arteria thyroidea inferior) abzubinden und zu

durchtrennen, wenn diese in ihrem Verlauf das Operationsgebiet kreuzt. Nun ist

die Wirbelsäule zugänglich und kann entsprechend der Ausdehnung der geplanten

Operation freigelegt werden.

|

|

Versorgung der Halswirbelsäulenverletzung

|

Entfernung von Knochenstücken und verletzten Bandscheiben

|

Die eigentliche Versorgung der Halswirbelsäulenverletzung beginnt damit,

Knochenfragmente und verletzte Bandscheiben zu entfernen. Dazu verwendet der

Operateur Fasszangen, die in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stehen. Bei

der Fragmententfernung muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass sich keine

Knochensplitter und kein Bandscheibengewebe nach hinten, in Richtung des

Rückenmarks schiebt, um dieses nicht zu komprimieren. Gerade bei sehr kleinen

Knochensplittern ist der Einsatz eines Operationsmikroskops hilfreich.

|

Einsetzen eines Knochenspans

|

Durch die Entfernung von Knochenfragmenten und Bandscheiben entsteht in der

Halswirbelsäule eine Lücke, die überbrückt werden muss. Eine Lückenschluss ist

auf 2 verschiedene Arten möglich:

- Einsetzen eines Knochenspans

- Verwendung eines sogenannten Cages

Ein Knochenspan wird meist aus dem Beckenkamm des Patienten gewonnen.

Dazu wird der Beckenkamm freigelegt und ein Knochenstück der benötigten Größe

herausgesägt. Der auf diese Weise entstandene Knochendefekt im Beckenkamm lässt

sich gut mit Kollagen auffüllen. Der Knochenspan kann dann auf dem

Operationstisch auf die exakt passende Größe gebracht werden. Nach dem Einsetzen

des Knochenspans kommt es im Laufe der Zeit zu einer Verwachsung mit den

benachbarten Wirbelkörpern, sodass die Halswirbelsäule wieder stabil wird.

|

Einsetzen eines Cages

|

Bei einem Cage handelt es sich um einen "Lückenfüller" aus

beispielsweise Polyetheretherketon (PEEK), Keramik, Karbon oder Titan.

Insbesondere Titan-Cages können bezüglich ihrer Ausdehnung sehr genau auf die zu

füllende Lücke angepasst werden. In ihrem Inneren weisen Cages einen Hohlraum

auf. Dieser wird vor dem Einsetzen des Cages entweder mit patienteneigenem

Knochenmaterial oder mit Kalziumphosphat gefüllt. Auf diese Weise können die

benachbarten Wirbel im Verlauf einiger Wochen eine feste Verbindung mit dem

"Lückenfüller" (beziehungsweise mit dem darin enthaltenen Knochen- oder

Kalziumphosphatmaterial) eingehen, und die Halswirbelsäule wird wieder stabil.

|

Fixierung mit Metallplatten

|

Sowohl ein Knochenspan als auch ein Cage kann zur Gewährleistung einer

sicheren Platzierung zusätzlich mit einer oder mehreren Metallplatten und dazu

passenden Schrauben fixiert werden. Die Verankerung der Schrauben sollte in

gesunden, nicht verletzten Wirbelkörpern erfolgen.

|

Stabilisierung führt zur Versteifung der HWS

|

Das Einsetzen eines Knochenspans oder eines Cages stabilisiert die

Halswirbelsäule, schränkt deren Beweglichkeit im Vergleich zu einer gesunden

Halswirbelsäule jedoch ein. Das ist darauf zurückzuführen, dass es durch das

Einsetzen des Knochenspans oder des Cages zu einem Verwachsen mehrerer

benachbarter Wirbel kommt, die nun nicht mehr gelenkig miteinander verbunden

sind (Versteifung).

|

|

|

|