|

| |

|

Ernährung und Arzneimittelwirkung

|

|

|

|

|

Schnellere oder langsamere Resorption durch Essen

|

Oft verringert sich die Wirksamkeit

|

Nicht nur Medikamente sind in der Lage, sich gegenseitig in ihrer Wirkung

zu beeinflussen (vgl. Wechselwirkungen zwischen

Arzneimitteln). Auch Nahrungsmittel haben häufig einen Einfluss auf Arzneimittel.

Diese Einflüsse fallen aber im Gegensatz zu den Wechselwirkungen zwischen Arzneistoffen

nicht so sehr auf. In den meisten Fällen kommt es zu einer verminderten Wirksamkeit, die

von den Betroffenen kaum wahrgenommen wird, aber doch gesundheitliche Folgen haben kann. |

Das Tempo der Magenentleerung ist wichtig

|

Bei der Beeinflussung eines Arzneistoffes durch die Nahrung spielt

zunächst die Geschwindigkeit, mit der der Magen entleert wird, eine wichtige Rolle. Sie

bestimmt, wann das Medikament den Dünndarm erreicht, von wo es dann resorbiert werden kann. Der Darm stellt

wegen seiner großen Resorptionsfläche den Hauptaufnahmeort für Arzneistoffe dar. |

|

Medikamente verweilen länger im Magen, wenn sie zusammen mit der Nahrung

eingenommen werden. Der Nahrungsbrei verändert die Motorik des Magens von Grund auf.

Während der Magen sich im nüchternen Zustand unregelmäßig zusammenzieht, treten in

gefülltem Zustand etwa drei wiederkehrende Kontraktionen in der Minute auf. Die

Kontraktionen leiten den Mageninhalt wellenförmig in Richtung Dünndarm. Auf diesem Wege

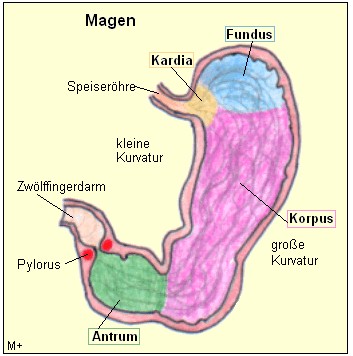

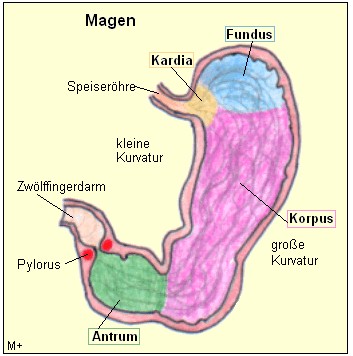

wird der Mageninhalt im unteren Bereich des Magens, dem Antrum, zerkleinert. Man spricht

auch von der so genannten "Antrummühle" (vgl. Anatomie des Magens). Hier wird dann

auch gleichzeitig sortiert, welche Bestandteile sofort in den Darm entlassen werden

können und welche sich vorher noch einer eingehenderen Zerkleinerung unterziehen müssen.

Erst, wenn die Partikel klein genug sind, werden sie in den Darm transportiert. Der

Magenausgang oder Magenpförtner

(Pylorus) kann sich maximal bis zu einem Durchmesser von 12 bis 14 mm erweitern. Aus

diesen Gründen hängt die Magenentleerung in hohem Maße von der Zusammensetzung der

Nahrung ab. Je größer z. B eine Tablette ist, desto weniger wahrscheinlich ist seine

Entleerung zusammen mit dem Nahrungsbrei in den Darm. |

Der pH-Wert ist bei der Resorption von Medikamenten wichtig

|

Aber auch der pH-Wert ist für die Resorption von vielen Arzneimitteln von

Bedeutung. Besonders saure oder basische Arzneistoffe sind in ihrem Lösungsverhalten sehr

vom jeweiligen Milieu abhängig. Nachdem man eine Mahlzeit zu sich genommen hat, erhöht

sich der pH-Wert des Magensaftes, der normalerweise bei 1,8 liegt. Es herrscht ein

annähernd neutrales Milieu von etwa 7,0. Deshalb hilft bei leichteren Magenschmerzen auch

oft schon ein kleiner, leichter Imbiss, um die Magensäure zu neutralisieren. Diese

Wirkung hält dann für ca. 1-2 Stunden an. Mittel gegen Magenschmerzen werden aus diesem

Grund auch erst 1 bis 2 Std. nach dem Essen eingenommen, weil vorher noch die

neutralisierende Wirkung durch die Nahrung besteht. |

Fetthaltiges Essen, heiße Mahlzeiten und eiskalte Getränke halten

Medikamente lange im Magen

|

Sehr fetthaltiges Essen, heiße Mahlzeiten und eiskalte Getränke

bewirken, dass der Speisebrei sich lange im Magen aufhält bevor er in den Darm entlassen

wird. Die Magenbewegung wird erheblich verlangsamt durch fette Mahlzeiten. Gleichzeitig

eingenommene Arzneistoffe gelangen dann erst später in den Darm und die Wirkung setzt

entsprechend verspätet ein. Viele Antibiotika,

z.B. Penicilline und Cephalosporine werden deswegen nüchtern eingenommen, damit sie auf

schnellstem Wege in den Darm gelangen und wirken können. Neuere Antibiotika, wie z.B.

Pivampicillin oder Bacampicillin können auch mit dem Essen eingenommen werden, ohne dass

ihr Wirkungseintritt verzögert würde. Dies hat den Vorteil, dass mögliche

Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt, wie z.B. Durchfall oder Übelkeit, reduziert oder

sogar vermieden werden. Das Antibiotikum Erythromycin hat durch eine neuartige Verbindung,

dem Erythromycin ethylsuccinat, eine Form erhalten, die mit gleichzeitiger

Nahrungsaufnahme sogar noch besser wirksam wird. Hierdurch werden beide Bedingungen

erfüllt: sowohl der schnelle Wirkungseintritt ist gegeben als auch die Schonung des

Magen-Darm-Traktes. Eine gute Mahlzeit kann also auch förderlich sein für die Wirkung

eines Medikamentes. So weisen einige Betablocker wie z.B. Metoprolol

oder Propranolol höhere Blutspiegel auf, wenn sie zusätzlich zum Essen eingenommen

werden. Durch die Nahrung wird der First-Pass-Effekt

abgemildert, so dass der Arzneistoff nicht so schnell durch die Leber verstoffwechselt und wieder

ausgeschieden werden kann. |

|

|

|

|

Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette

|

Medikamente werden durch einzelne Bestandteile in der Nahrung

beeinflusst

|

Aber nicht nur allein die Nahrungsaufnahme an sich beeinflusst die

Arzneistoffwirkung. Auch die einzelnen Nahrungsbestandteile müssen hierbei

berücksichtigt werden. Dazu einige Beispiele:

- Kohlenhydratreiches Essen, führt zu einer Erhöhung der Blutspiegel von Theophyllin, einem

bronchienerweiternden Mittel, das bei Asthma

und Chronisch obstruktiver

Lungenerkrankung (COPD) eingesetzt wird.

- Eiweißhaltige Nahrung führt zu einer Senkung der Blutspiegel. Das Schmerzmittel

Indometacin wird bei kohlenhydratreicher Ernährung schlechter resorbiert als bei einer

eiweißreichen Ernährung.

- Lipophile, "fettfreundliche" Arzneimittel wie Griseofulvin, ein Arzneistoff

gegen Pilzinfektionen, werden besonders leicht resorbiert, wenn sie zusammen mit

fetthaltigem Essen eingenommen werden. Durch die nun verlangsamte Magenbewegung hat die

Substanz Zeit genug, sich im fetthaltigen Speisebrei gut zu lösen. Je mehr gelöst wird,

desto mehr kann auch resorbiert werden und in den Blutkreislauf gelangen. Im nüchternen

Zustand dagegen wird Griseofulvin nur unvollständig resorbiert.

|

|

|

|

|

Einnahmezeit und Mahlzeiten

|

Vor - nach - oder zum Essen

|

Durch die geeignete Auswahl der Nahrungsmittel und der Festlegung der

richtigen Einnahmezeit eines Arzneistoffes kann die Aufnahme und Wirkung von Medikamenten

positiv beeinflusst werden. Zu welcher Zeit ein Arzneimittel eingenommen werden soll, ist

sehr wichtig. Ob vor oder nach dem Frühstück, während des Mittagessens oder nach dem

Abendessen, all dies kann hinsichtlich der Wirkung von Bedeutung sein. |

Nüchtern sein kann Vorteile haben

|

Die nüchterne Einnahme, d.h. mindestens 1 Stunde, besser sogar 2 Stunden,

vor dem Essen ist von Vorteil bei:

- magensaftresistenten Tabletten: Sie werden aufgrund ihrer oft erheblichen Größe erst

in den Darm entlassen, wenn der Magen leer ist. Große Partikel werden immer zuletzt, wenn

der übrige Nahrungsbrei den Magen schon verlassen hat, in den Darm gepresst. Daher ist

die Einnahme auf nüchternen Magen wichtig, damit die Tablette direkt an den

Resorptionsort Darm gelangt und wirken kann.

- Schmerzmitteln: Wenn eine schnelle Linderung der Schmerzen eintreten soll und es

nüchtern gut vertragen wird. Wer allerdings zu einem empfindlichen Magen neigt, sollte

doch besser vorher eine Kleinigkeit essen. Wenn die Nahrungszufuhr nur gering ist, ist die

Verweilzeit im Magen auch entsprechend kurz. Die Wirkung kann also auch dann schnell

einsetzen.

|

|

|

|

|

Milchprodukte

|

Kalzium kann die Wirkung beeinträchtigen

|

Viele Nahrungsmittel enthalten Kalzium. Kalzium bindet sich an

einige Arzneistoffe, so dass deren Wirkung beeinträchtigt wird. Deshalb sollte möglichst

auf Milchprodukte wie z.B. Käse, Yoghurt oder Quark verzichtet werden, wenn man z.B. die

folgenden Arzneimittel einnimmt:

|

Magnesium, Eisen

|

Diese Arzneimittel können nicht nur durch Milchprodukte, sondern auch

durch Magnesium oder Eisen in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden, weil diese die

Resorptionsfähigkeit (Aufnahme in den Körper) vermindern. |

|

|

|

|

Getränke

|

Alkohol macht die Wirkung unkontrolliert

|

Nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Genussmittel können unerwünschte

Wirkungen bei der Einnahme bestimmter Medikamente verursachen. Besonders in Kombination

mit Alkohol kann die Wirkung manchmal in

unkontrollierter Weise verstärkt werden oder vermindert. In vielen Fällen erhöht er

auch das Auftreten von Nebenwirkungen. |

Grapefruitsaft verändert die Enzymtätigkeit der Leber

|

Unter den alkoholfreien Getränken ist der ansonsten sehr gesunde

Grapefruitsaft zu beachten, wenn man ihn gleichzeitig mit Medikamenten zu sich nimmt.

Grapefruitsaft verstärkt die Wirkung von bestimmten Medikamenten durch eine Hemmung von

Enzymen, die in der Leber Arzneistoffe abbauen (vgl. Biliäre Ausscheidung). Dadurch wird

weniger Arzneistoff als normalerweise ausgeschieden. Der Arzneistoff reichert sich

daraufhin an, so dass eine Erhöhung des Blutspiegels um bis zu 30 Prozent entstehen kann.

Welcher Inhaltsstoff im Grapefruitsaft letztendlich dafür verantwortlich ist, konnte bis

heute nicht eindeutig nachgewiesen werden. Sicher ist jedoch, dass das enthaltene Naringin

eines der Stoffe ist, das die Enzymtätigkeit der Leber hemmt. Während der

Medikamenteneinnahme sollte aus diesem Grund möglichst auf Grapefruitsaft verzichtet

werden - nicht nur zum Zeitpunkt der Einnahme, sondern besser den ganzen Tag über. Der

Beipackzettel macht aber auf diese Wechselwirkung aufmerksam. |

Verstärkte Wirkung von Medikamenten durch Grapefruitsaft

|

Die folgende Übersicht zeigt einige Arzneistoffe, deren Wirkung durch

Grapefruitsaft verstärkt wird:

- Kalziumantagonisten wie z.B.: Amlodipin, Felodipin, Nifedipin, Nitrendipin, Verapamil,

die bei Angina pectoris, Hypertonie und Koronarer Herzkrankheit angewandt werden.

- Lipidsenker wie z.B.: Lovastatin, Simvastatin, zur Therapie von Fettstoffwechselstörungen.

- diverse: Ciclosporin

(Immunsuppressivum), Terfenadin (Antiallergikum),

Midazolam (Schlafmittel)

|

Gerbstoffe, z. B. in Tee verringert die Wirksamkeit bestimmter

Arzneimittel

|

Arzneimittel sollten möglichst nicht zusammen mit gerbstoffhaltigen

Getränken eingenommen werden. Gerbstoffe

(Tannine) sind enthalten, z.B. in schwarzem Tee und grünem Tee. Der Pflanze dienen sie

als Abwehrstoff gegen Tierfraß. Die Tannine behindern die Resorption von Arzneistoffen,

z.B. von Digitalis, weil sie

die Schleimhäute abdichten. Der Weg in die Blutbahn wird dadurch erschwert und die

Wirkung des Arzneistoffes entfaltet sich später als erwünscht oder nur mit

abgeschwächtem Effekt. Hier einige Gerbstoffdrogen, auf deren Genuss man während der

Arzneimitteleinnahme verzichten sollte: Odermennigkraut, Frauenmantelkraut,

Gänsefingerkraut, Eichenrinde, Hamamelisrinde, Brombeerblätter und Walnussblätter. |

|

|

|

|

MAO-Hemmer

|

Biogene Amine werden beeinflusst

|

Nichtselektive Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer), wie z.B. das

Antidepressivum Tranylcypromin, erfordern das Einhalten einer bestimmten Diät. MAO-Hemmer

wirken dem Abbau von biogenen Aminen entgegen, die Einfluss auf den Blutdruck besitzen.

Biogen bedeutet, dass diese Amine vom Körper selbst hergestellt werden, wie z.B. Adrenalin, Dopamin oder Histamin. Diese Amine werden alle

aus der gleichen chemischen Vorstufe, dem Tyramin, gebildet. Man nennt diese Gruppe der

biogenen Amine auch Katecholamine. |

Käse, Rotwein, Leber und Avocados enthalten Tyramin

|

Werden jetzt mit der Nahrung zusätzlich Amine wie z.B. das Tyramin,

zugeführt, kommt es zu einem Überangebot. Dieses Überangebot wird noch verstärkt, weil

auch der Abbau der Vorstufen durch das Antidepressivum gehemmt wird. So kommt es zu einer

vermehrten Bildung von biogenen Aminen, die alle Einfluss auf den Blutdruck besitzen.

Tyramin ist u.a. in Käse, Rotwein, Leber und Avocados enthalten. |

Es kommt zu Schwankungen im Blutdruck

|

Werden während einer Therapie mit MAO-Hemmern zusätzlich tyraminhaltige

Nahrungsmittel verzehrt, kann es zu erheblichen Blutdruckschwankungen kommen, aufgrund des

Überangebotes an Katecholaminvorstufen. Der Blutdruck kann dabei sowohl stark ansteigen,

als auch abfallen.

|

| |

|